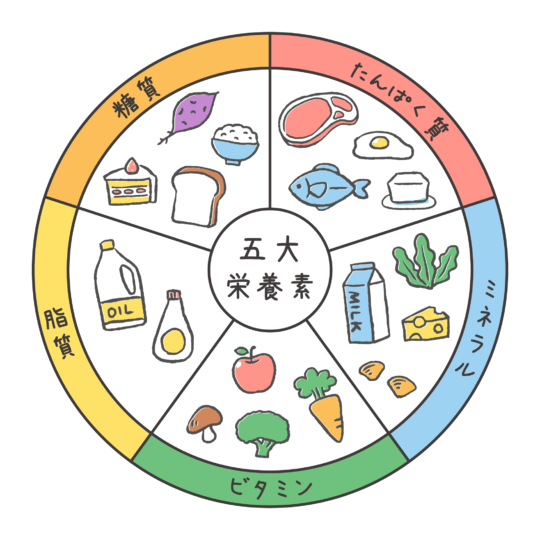

たんぱく質・脂質・炭水化物の三大栄養素についてはなんとなく分かるし、ビタミンも必要なものとは聞いたことがあるとは思います。ミネラルについてはいかがですか?なかなかどんな種類があるか知らないですよね。

マルチビタミン・マルチミネラルのサプリメントを飲んだことがあるけど、どういった役割があるか知らない方も多いと思います。

ビタミンについて詳しく知りたい方はこちらのブログをご覧ください。

人に必要なミネラルと種類

ミネラルとは生体を構成する主要な4元素(酸素、炭素、水素、窒素)以外のものの総称で「無機質」とも呼びます

ミネラルは100種類以上ありますが、「日本人の食事摂取基準(2015年版)」では、その中でも13種に基準を設定しています。ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、リンを多量ミネラル。鉄、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、セレン、クロム、モリブデンを微量ミネラルとしています。

それぞれを詳しく見てみましょう。

ナトリウム

過剰摂取は、細胞内外のミネラルバランスが崩れ、むくみや高血圧の原因になり、その結果、脳卒中、虚血性心疾患、腎臓病などの原因になります。また、ナトリウム過剰は胃ガンの発生を高める可能性もあると言われています。

多量の発汗や激しい下痢では多量のナトリウム排泄により欠乏症を招きます。食欲不振、筋力の低下、倦怠、けいれん、精神不安をきたすことがあります。長期におよび欠乏してしまうと胃酸が減少し消化不良を起こすことがあります。

このようにミネラルは過剰でも欠乏しても良くないことがわかります。

カリウム

成人の体内に約200g含まれています。

このナトリウムとのバランスが崩れると、心臓や消化器の機能低下、生殖機能の減退、発育不全などを招く恐れがあります。細胞内の余分なナトリウムを排出し、ナトリウムと拮抗して血圧を下げる役割も担っているのでこちらも大切な栄養素です。

緑黄色野菜、果物、いも類、豆類、きのこ類、海藻類などに多く含まれています。日本人は食塩を摂り過ぎる傾向にありますので、できるだけ多めに摂取することが推奨されています。下痢や嘔吐などで排泄量が増えた時や夏場は体内のカリウムが不足しやすく脱力感、疲労感、食欲不振、高血圧などの症状が現れることがあります。

生鮮食品、自然食品が少ないと不足することもありますし、水に溶けやすい性質がありますので、野菜を茹でる時はスープごといただいたり、野菜を水にさらす時間や茹でこぼしの時間を最小限にするなどの工夫をしましょう。

カルシウム

体内に最も多く含まれるミネラルで、成人では体重の1~2%を占め、カルシウムの99%は骨や歯などの硬組織に存在しています。残りの約1%は、血液や筋肉、神経、酵素の中の細胞内にイオンの形で存在しています。

カルシウムはマグネシウムとの比率や腸管からビタミンDの働きで吸収が促進され、カルシウムやリンの過剰摂取で抑制されます。ビタミンDについての詳細はこちらのブログをご覧ください。

骨を丈夫にしようとカルシウムを意識的に摂っても、ビタミンDが不足してしまうと欠乏症を起こしやすくなります。ビタミンDは、カルシウムの吸収に必要なタンパク質を合成し、カルシウムの骨への沈着を促進する働きがあります。このビタミンDは、日光を浴びることにより体内で生成されるため、骨を丈夫にするためには「カルシウム」「ビタミンD」「日光を浴びる」この3つが大切です。

ちなみに骨の構成栄養素は、カルシウムだけではなく、タンパク質、マグネシウム、リン、ナトリウム、亜鉛など多くのミネラルが関わっています。逆に、豆類や穀類に含まれるフィチン酸、ほうれん草に含まれるシュウ酸は、カルシウムの吸収を阻害しますので注意が必要となります。

マグネシウム

マグネシウムは、60~65%骨に存在しカルシウムやリンなどとともに骨を形成しています。残りの35~40%は筋肉、血液、細胞内に存在しています。

トレーニングを行う人にとってマグネシウムは非常に重要な栄養素だとご存知でしたか?

血中にマグネシウムが豊富に存在すると、細胞内のカリウム・ナトリウムのバランスが正常に保たれます。マグネシウムは余分なカルシウムが細胞内に入るのを防ぐと考えられ、血管の細胞内にカルシウムの増加を予防すると考えられています。カルシウムの増加は、脳卒中や心筋梗塞の要因とされています。

マグネシウムは睡眠の質のも深く関わっており、睡眠ホルモンを作っていく上で必要不可欠なミネラルになります。眠りが浅いなどぐっすり眠れない方は以下の食品を積極的に食べましょう。マグネシウムとカルシウムの比率は1:2が望ましいとされ、カルシウムとのバランスを意識しながら摂取するとよいとされています。

種実類(アーモンド、ピーナッツなど)、未精製の穀類(玄米、小麦胚芽など)、豆類(大豆、納豆など)そば、豆腐、ほうれんそう、小エビに多く含まれています。

リン

リンは、カルシウムに次いで体内に多く含まれるミネラルで、成人は、体重の約1%を占めます。筋肉、脳、神経、肝臓、肺臓、その他すべての組織に含まれているミネラルです。

体内の含まれるリンのうち80~85%は、カルシウムやマグネシウムと結合し、骨や歯を形成しています。残りの15~20%は炭水化物やタンパク質、脂質の代謝に関与し細胞膜の構成成分としてあらゆる細胞に存在しています。

また加工食品の食品添加物としてリン酸塩がよく使われ、清涼飲料水には、酸味料としても添加されています。食品は、豚レバー、チーズ、卵黄、大豆など肉類、魚類、乳製品、大豆製品など幅広く含まれます。食品添加物に含まれるために過剰摂取が問題になっているとも言われます。リン酸塩を含む加工食品のとり過ぎるとカルシウムの吸収を阻害してしまいま。

カルシウムとリンとの摂取バランスが1:1~1:2のときにカルシウムの吸収率が高くなると言われています。

微量ミネラルの機能・効果

【鉄】血液中での酸素運搬、造血作用

【亜鉛】味覚を正常に保つ、細胞の形成、遺伝子情報伝達

【銅】造血作用、コラーゲンの生成に関与、骨や歯の強化

【マンガン】抗酸化作用、中枢神経の機能に関与

【ヨウ素】甲状腺ホルモンの主成分

【セレン】抗酸化作用、過酸化脂質の生成抑制、抗ガン作用

【クロム】糖尿病予防、代謝に関与、高血圧予防

【モリブデン】尿酸の代謝、鉄の利用効率促進

【コバルト】赤血球の生成に関与、ビタミンB12の構成成分

微量ミネラルで不足しがちなのは鉄と亜鉛

鉄と亜鉛はサプリメントで摂取している方も多いのではないでしょうか。ただ鉄を多く摂取すると亜鉛の吸収が阻害され、亜鉛を多く摂ると銅の吸収を阻害してしまうので他のミネラルとのバランスも重要です。

亜鉛は多くの食材に含まれている栄養素ですので、一日三食きっちり食事をしているのであれば不足しませんが、食事が偏りがちな方はやはり注意が必要です。亜鉛は血糖値を下げてくれるインスリンの材料でもありますので問題視されている糖尿病予防にも繋がります。亜鉛が豊富な肉、魚、大豆を主菜としてしっかり食べ、難しい場合は間食にアーモンドなどナッツ類を食べると良いでしょう。

鉄も肉、魚、大豆と主菜になる食材に多く含まれています。吸収率は動物性のもので10~20%、植物性で2~5%と低いので吸収を促進してくれる柑橘類や酸味のある食べ物と組み合わせていきましょう。胃酸分泌を高めることで吸収率が上がります。逆に阻害してしまうのがタンニン。お茶や紅茶、コーヒーに含まれるものになりますので、鉄分多めの食材を摂取した時は2時間程感覚をあけてから飲むようにしましょう。

亜鉛と鉄は赤身のお肉、魚介類、大豆製品、卵に豊富に含まれていますから意識して食べるとよいです。

まとめ

体内の伝達機能を円滑にしてくれるミネラルは、単体で摂取してしまうと他のミネラルの吸収を阻害してしまったり、排泄を促進させてしまうので摂取バランスがとても大切になります。食事で栄養素を摂取している場合は過剰になりにくいですが、サプリメントを使用している方は改めてミネラルバランスを見直してみてはいかがでしょうか。

LIBONA パーソナルトレーニング&整体ファクトリー

東京都豊島区巣鴨1-30-6 第3マルナカビル1階

JR巣鴨駅 徒歩2分 都営三田線巣鴨駅A4出口 徒歩2分

TEL : 03-6876-7711

LINE : @libona

トレーニング体験 60分 ¥5,500

整体体験 60分 ¥5,500

整体体験は「 ホットペッパービューティー 」で受け付けております。

来店できない方のためにオンラインパーソナル受付中です。

下記「詳細はこちら」をご確認ください。

コメント