逆三角形の身体を目指すためにも、スーツをかっこよく着こなすためにも、肩幅を作る事はとても大切です。

その肩幅を作るには背中のトレーニングも必要ですが、肩のトレーニングがより必要です。

肩の構造と筋肉を理解し、より効率的にトレーニングをしましょう。

肩の筋肉の構造

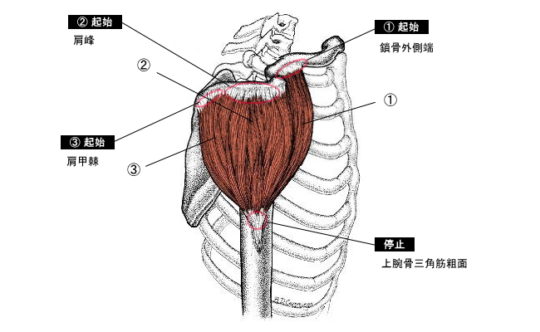

こちらが 三角筋 という肩の筋肉です。

さらに三角筋はそれぞれ三角筋前部・中部・後部と分かれています。

それぞれの筋肉がどことどこについているか、どのような動きをするか。これらを見ていきましょう。

この2つを理解するとトレーニングの効率がぐっと上がります。

三角筋前部繊維

三角筋①の部分が三角筋前部繊維です。

鎖骨の外側1/3から上腕骨三角筋粗面に付着しているので、身体の前面にあるのが分かります。

- 肩関節の屈曲

- 肩関節の外転

- 肩関節の水平屈曲

- 肩関節の内旋

これらの動作で三角筋前部は働きます。

三角筋中部繊維

三角筋②の部分が三角筋中部繊維です。

肩峰という肩甲骨の一部が飛び出し上腕骨を覆いかぶさっている部分から上腕骨三角筋粗面に付着しているので、身体の側面にあるのが分かります。

- 肩関節の外転

- 固定筋として肩関節の屈曲

肩関節の屈曲における三角筋筋活動における研究において、肩関節の深屈曲において中部繊維の筋活動が優位に増加した事から屈曲も作用に追加しております。

これらの動作で三角筋中部は働きます。

三角筋後部繊維

三角筋③の部分が三角筋後部繊維です。

肩甲棘という肩甲骨の突起部から上腕骨三角筋粗面に付着しているので、身体の後面にあるのが分かります。

- 肩関節の水平伸展

- 肩関節の外旋

- 固定筋として肩関節の屈曲

これらの動作で三角筋後部は働きます。

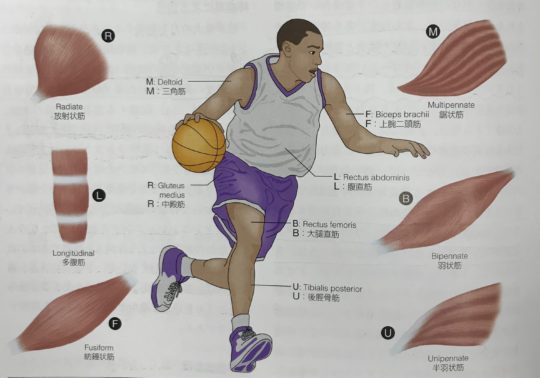

三角筋の形状

トレーニングを効率的に行うには、先ほどの機能解剖の他に筋肉の形状を理解することが大切です。

筋肉には紡錘状筋・羽状筋・半羽状筋…と種類があり、その形状により性質が異なるので、性質に合わせたトレーニングが重要となります。

三角筋はそれぞれ部位によって形状が異なります。

三角筋中部

羽状筋は筋発揮に優れますが、伸び縮みする幅が少なく、可動域が狭いという特徴があります。

また、筋の起始と停止を結んだ線と筋繊維の角度を羽状角と言い、トレーニングを行う事で羽状角が大きくなり、より多くのたんぱく質を付加できるようになるので筋断面積が増加します。

三角筋の中部は羽状筋なので、高負荷のトレーニングを行う事で羽状角が大きくなり、筋断面積を増加させられます。

三角筋前部・三角筋後部

筋繊維が長く伸び縮みの幅が大きいので可動域が広いですが、筋繊維の数が少ないので大きな力を発揮しづらいです。しかし、収縮する速度が速いという特徴があります。

三角筋前部・三角筋後部は紡錘状筋なので、可動域を大きく使ったトレーニングが効果的です。

三角筋トレーニングの注意点

そして、トレーニングする際には筋肉の形状に合わせ可動域や負荷を変更すると更に効果的にトレーニング出来ます。

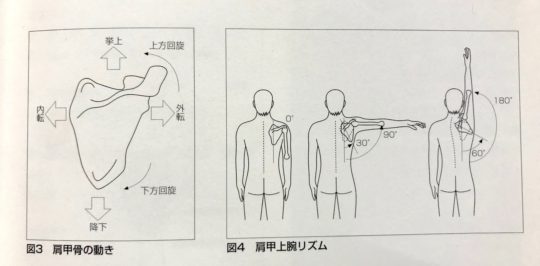

肩甲上腕リズム を知る

効果的に狙った筋肉をトレーニングするためには、筋肉が付着している部位同士を近づける事が重要です。

三角筋は上腕骨と鎖骨・上腕骨と肩甲骨を結んでいるので、鎖骨や肩甲骨を安定させた状態で上腕骨を動かす必要があります。

ショルダープレスのように頭上に上げるトレーニングでは、肩甲上腕関節の120°までの外転や屈曲に留め、肩甲骨のみの動作を制限する事です。そうしないと、三角筋ではなく首の僧帽筋に負荷が逃げてしまいます。

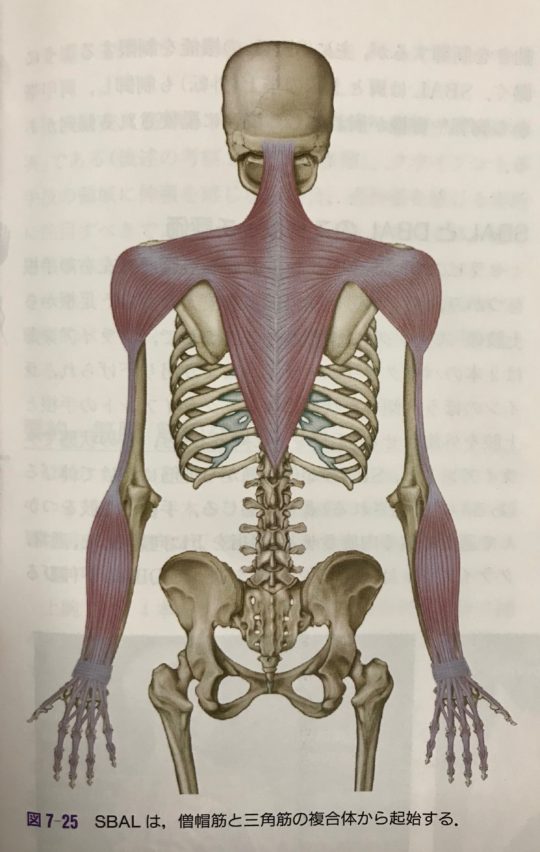

筋膜連鎖 を知る

この筋膜は互いに結びつき連鎖しています。

図の様に三角筋は前部・中部・後部共に僧帽筋と筋膜で繋がっています。

●三角筋前部・中部

肩のすくみ(肩甲骨の挙上)や肩の丸まり(肩甲骨外転)が起きない様に。

●三角筋後部

肩甲骨を寄せる(肩甲骨の内転)がおきない様に。

トレーニング中に上記の動作が起きない様注意しましょう。

適したトレーニング方法

三角筋それぞれの構造や注意点を理解した上で各部位毎のトレーニング方法を見ていきましょう。

三角筋前部 おすすめトレーニング種目

三角筋前部は鎖骨と上腕骨を結んだ紡錘状筋です。肩甲骨と鎖骨は肩鎖関節で結ばれているので、鎖骨は肩甲骨の動きに合わせ3次元で動きます。肩甲骨のコントロールを意識しながらトレーニングを行いましょう。

紡錘状筋なので、可動域を広く行う事でより効果的にトレーニング出来ます。

またベンチプレス等胸のトレーニングでも動員されるので、トレーニングボリュームは少なくても構いません。

ミリタリープレス

肘を前に出し前腕が床に対して垂直になるようにし、肩にバーを乗せた状態がスタートです。

バーを頭上に上げると共に、背骨を前にスライドさせ顎を引きます。この背骨の動きをトルソードライブと言います。ベンチプレスのレッグドライブ・スクワットのヒップドライブと同様にトレーニングテクニックのひとつです。

肩甲骨挙上が出ない様、首は長いままを意識するようにします。

三角筋の前部繊維は可動域が大きい方が良いので、筋肉を大きく動かせる種目です。体幹部の安定も重要な種目なので、腰の反りで受けず体幹の力が抜けないようにしましょう。

ダンベルショルダープレス

ダンベルの重さも利用して首を長くするように肩甲骨を下げます。背もたれに肩甲骨を当てて、足の踏み込みで胸にしなりを作ります。ダンベルの場合スタートポジションから肘が軽く曲がります。

バーベルと異なり、顔の真横に下ろすことができるのがダンベルのメリットです。上腕骨をあげるように意識し、持っているダンベルは上腕骨が三角筋による外転についてくるイメージで行う。

フロントレイズ

足は肩幅で立ち、重心はつま先よりを意識します。かかとに重心が乗ってしまうと胸や腰の反りであげようとしてしまいます。

首を長く肩甲骨を下げたまま、肩がすくまない位置まで上げていきます。三角筋前部線維は鎖骨に付着しているため、上腕骨を鎖骨に持っていく意識を持つと分かりやすいです。

三角筋中部 おすすめトレーニング種目

三角筋中部は肩甲骨の突起部と上腕骨を結んだ羽状筋です。

羽状筋は可動域が少ない分、大きな力を発揮することができるので、重たいウエイトを使い刺激を与える事が重要です。

しかし、僧帽筋という首の勤肉に負荷がかかりやすいので、軽めの重量で僧帽筋が働かないように注意し、断続的に刺激を与える事も必要です。

アップライトロー

グリップ幅が狭いほど肘が上げやすくなり、広いほど横に肘を持っていきやすくなります。さまざまな幅を試してみましょう。

肩がすくまないように身体から少し離すように肘を高く上げます。バーベルを高く上げるというよりは、肘を高く上げる意識を持ってもらいましょう。

サイドレイズ

肩幅で立って、重心はつま先よりで立ちます。

首をながくする意識を持ちながら、腕の骨を肩に向かって持ってきます。手の甲を天井に向けたままあげます。

小指を上にすると中部繊維が重力に対して上向きになり中部が意識しやすくなりますが、肩がすくみやすい、また肩関節への負担が増します。オーソッドクスなフォームを習得した後、バリーションとして行ってみましょう。

三角筋後部 のおすすめトレーニング種目

三角筋後部は肩甲骨棘と上腕骨を結んだ紡錘状筋です。

紡錘状筋なので可動域を広く持つ様にしましょう。

リアレイズ

座って背中を丸め、肩甲骨を外に開いた状態を作ります。

肩甲骨が寄らないように様に、腕の骨と肩甲骨を近づけるようにしましょう。三角筋後部の筋肉がどこにあるか理解しておかないと背中の筋肉のトレーニングと間違えがちです。

フェイスプル

肩甲骨外転させ、両手を前に伸ばします。

肩甲骨を離したまま、肘を横に突っ張ったままロープを顔に向かって引きます。肩甲骨が寄ってしまう場合は、肩を丸めるさせるような意識を持つと三角筋後部が分かりやすいです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

\ 公式 LINE お友達限定 /

3大特典プレゼント

①LINEダイエットアドバイスが無料

②無料オンラインカウンセリング

③店舗ご来店でお試し体験

コメント