背中のトレーニングは幅を作るトレーニングと厚みを作るトレーニングに分かれます。

幅を作るトレーニングに関してはこちらの記事をご覧ください。

厚みを作るトレーニング

厚みを作るトレーニングは主に背骨に沿った筋肉と肩甲骨の動きに関与する筋肉をトレーニングする必要があります。その中でも大きな筋肉に脊柱起立筋と僧帽筋があります。

僧坊筋についてはこちらの記事をご覧ください。

今回は脊柱起立筋の構造やトレーニング方法を見ていきましょう。

脊柱起立筋 ってどんな筋肉なの?

Anatomy of the Human Body. 1918.

脊柱起立筋は腸肋筋・最長筋・棘筋の3つからなる、とても長い筋肉です。

重力に対して脊柱を保とうとする重力拮抗筋でもあるので、姿勢を保つためにとても重要な筋肉です。

外から順に腸肋筋・最長筋・棘筋と並んでいるのがわかります。

腸肋筋

- 頸腸肋筋

- 胸腸肋筋

- 腰腸肋筋

最長筋

- 頭最長筋

- 頸最長筋

- 胸最長筋

棘筋

- 頭棘筋

- 頸棘筋

- 胸棘筋

このように脊柱起立筋は3つの筋肉に分けられ、さらに腰部・胸部・頸部と分かれます。

背骨の動きに関してはこちらの記事をご覧ください。

どんな動きをするの?

- 体幹部の伸展 メイン

- 体幹部の側屈

- 体幹部の同側回旋

- 頚椎の側屈

- 頚椎の伸展

これらで働きます。

脊柱起立筋は深層部にある筋肉なので、頸部の動きに関してはアウターマッスルがより働くので、脊柱起立筋の機能としては一般的ではありません。

トレーニング方法と注意点

どんなうごきをするので?でご紹介した動きで脊柱起立筋は働きます。主に体幹部の伸展(起き上がる動作)で鍛える事ができます。腹筋とは逆の体幹部にあるので、腹筋とは逆の動作で鍛える事ができます。

ラックデッドリフト

脊柱起立筋をトレーニングするのに最もオーソドックスなのがデッドリフトです。

トレーニングビック3と呼ばれる、身体全身を使って行うトレーニングにも含まれるデッドリフト。正しく行う事で体幹部の安定にもつながり、他のトレーニング種目の強化にもつながります。

ラックにオリンピックバーを置いて、持ってからスタートする「ラックデッドリフト」が練習として行いやすい種目です。

おしりは高い位置を維持したまま、上体を倒してバーがスネの真ん中辺りまで来るように下ろします。

この時バーが肩甲骨下部やみぞおちあたりに来るようにしましょう。バーがスネから離れてしまうと、その分腰にかかる負荷が増加し、それに伴い怪我のリスクも増加します。

デッドリフト

床からスタートする方法です。デッドリフトのオーソドックスな方法がこれにあたり、「床引き」などと表現する方もいます。

バーを床に置いたら、足部の中心(ミッドフット)がバーの真下にくるように立ちます。

足の位置を決めたら、膝を広げニーアウトさせお尻を突き上げ、ハムストリングと臀筋を意識します。

そこから首を長くするように肩甲骨を下制させながら、胸の張りを入れ、脇の下や肩甲骨周りの筋肉に力が入るのを感じましょう。肩甲骨は下制させ、首は遠くに伸ばすようにする事で、広背筋や背中を固める感覚がわかりやすくなります。

そこからバーが膝に来るまで、膝を伸ばすように持ち上げます。これをファーストプルと言います。

バーが膝まできたら、お尻を前に突き出すように股関節を伸ばします。

上体を起こす意識よりも、お尻を前に突き出す意識の方が股関節周りの筋肉が使われ、腰にばかり負担がかかることを予防できます。

立ち上がったら足裏の重心や体幹部の安定など意識をし、再び床まで下ろしてレップを繰り返します。

立ち上がった際に肩甲骨を寄せる方法もありますが、肩甲骨周りのトレーニングを行いたい場合は、ベントオーバーローやワンハンドローなど、肩甲骨の動きにフォーカスした種目の方が適しています。

- グットモーニングエクササイズ

- バックエクステンション

- ローワーバック

これらの種目でもトレーニングが可能です。

脊柱起立筋脊柱トレーニングの注意点

脊柱起立筋は腰部・胸部・頸部と分かれていると説明しました。

頻発するトレーニングの間違いとして、脊柱起立筋が腰部にのみ付着していると考え腰の反りを強く出してトレーニングを行う事です。この姿勢でトレーニングを行うと、腰部のみ過度の負担がかかり腰痛に繋がるおそれがあります。

上の画像では背骨がまっすぐになっており、腰の反りや胸の丸まりが出ていないのが分かるかと思います。

腰の反りが強い状態でトレーニングを行うと、腰部に筋スパズムが発生し腰部の痛さからトレーニングを行えなくなってしまいます。腰部の痛さでデッドリフトができない人は、脊柱のコントロールに問題があるのが分かると思います。

胸の反りを意識し、脊柱は真っ直ぐの状態で行るようにすることが大切です。

上達の鍵は背骨のコントロール

腰の反りが出てしまう方は、腰椎と胸椎の分離ができていません。

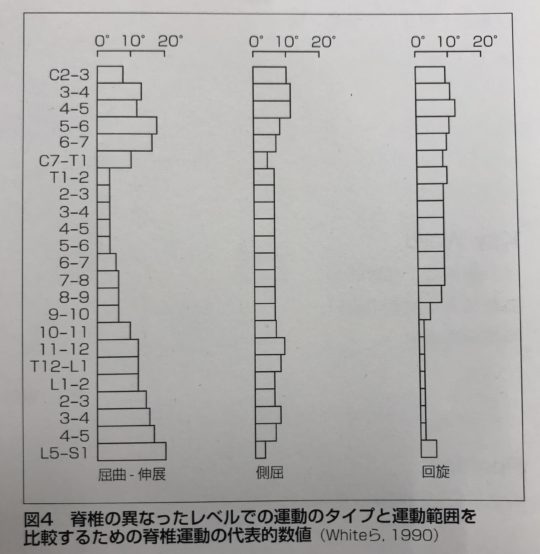

こちらの図では背骨(L1~5は腰椎 T1~12は胸椎 C1~7が頚椎)の動きを表しています。

屈曲・伸展の動きを見ると腰椎と頚椎では動きが大きく、T1~7などの上位にある胸椎は屈曲・伸展があまり起きない事が分かると思います。

胸椎主に下部胸椎の動きを練習し、それぞれを分離して動かせるように練習する事が背骨のコントロールにつながります。

まとめ

厚い背中を作るためには脊柱起立筋のトレーニングが大切ですが、脊柱起立筋のトレーニングでは腰部の故障が起きやすいです。

負荷に対して背骨のラインが崩れないよう伸展させる意識を持ち、過剰な伸展が起きないように背骨のコントロールをおこないましょう。

背骨のアライメントは人により様々です。

全ての人が胸椎や腰椎の伸展させるのが正しいとは限りません。

LIBONAではアライメントの修正やコントロール方法を行い、より安全にトレーニングができるよう指導しております。

最後までお読みいただきありがとうございます。

\ 公式 LINE お友達限定 /

3大特典プレゼント

①LINEダイエットアドバイスが無料

②無料オンラインカウンセリング

③店舗ご来店でお試し体験

コメント